地震は予告なく突然やってきます。

日常のすべてが一瞬で崩れ、電気・水道・ガスといったライフラインが途絶えた状況下で最も重要になるのが、事前に用意した防災グッズです。

大規模な地震の直後、支援物資が届くまでには最短でも72時間(3日)かかるといわれています。

つまり、その72時間を自力で生き抜く備えが必要なのです。

命を守る!最低限そろえたい防災グッズとは?

以下の7つは、「これだけは用意してほしい」といわれる、基本中の基本の防災グッズです。

命を守る最低限の備えとして、ぜひ確認してみてください。

▼ 必要な防災グッズ一覧(大人1人・3日分)

| アイテム名 | 推奨数・目安 | 用途・理由 |

|---|---|---|

| 飲料水 | 1日3L × 3日=9L | 脱水を防ぎ、調理や衛生用途にも使用。生きるうえで最優先。 |

| 非常食 | 1日3食 × 3日=9食程度 | 火を使わずに食べられるレトルトや缶詰、栄養補助食品など。 |

| 携帯トイレ | 6〜9回分 | 下水道が使えなくなる場合が多く、トイレ難民を防ぐ。 |

| モバイルバッテリー | 1〜2個(10000mAh以上) | スマートフォンの充電用。情報収集・家族との連絡に必須。 |

| 懐中電灯+予備電池 | 各1セット | 夜間の避難、停電時の明かり確保。ヘッドライトも推奨。 |

| 常備薬・救急セット | 必要な分+基本セット | 持病への対応。包帯・ガーゼ・消毒液・鎮痛剤も含める。 |

| 簡易ラジオ | 電池式または手回し式1台 | ネットやTVが使えない時の情報収集手段として有効。 |

それぞれのグッズについて詳しく解説!

1. 飲料水(最低9L/人)

人間は水がないと、3日で命の危険が生じるといわれます。

飲用水だけでなく、手洗いやうがい、簡易的な洗浄にも必要になります。

- できれば2Lペットボトル×6本を常備

- 賞味期限5年の長期保存水も市販されている

🔍 ポイント: 1人1日3Lを目安に。家族全員分+αで備蓄しましょう。

非常食(9食分)

食事が取れないと体力が落ち、避難生活に支障をきたします。

コンビニやスーパーは閉鎖されていることも多いため、火も水も使わず食べられる非常食を用意しておきましょう。

- レトルトごはん、缶詰(おかず系)、クラッカー、栄養補助食品など

- 食べ慣れたものを中心に。アレルギー持ちの人は要注意!

- できれば温め不要の食品が便利

携帯トイレ(6〜9回分)

地震直後は、下水道の破損・断水・トイレの使用禁止などにより、トイレ問題が深刻になります。

1人あたり1日3回を目安に考えると、3日間で最低9回分の携帯トイレが必要です。

- 凝固剤付きのタイプが人気

- 自宅トイレにセットして使えるタイプが便利

🚽 実際の声: 東日本大震災では「トイレが使えず新聞紙を使った」という体験談もありました。

モバイルバッテリー

スマートフォンは安否確認、情報収集、ライト代わりにもなり、被災時のライフラインそのものです。

最低でも10000mAhのバッテリーを1人1台は持っておきたいところ。

- ソーラー充電対応タイプも検討

- 複数回充電できる容量が安心

懐中電灯+電池(またはヘッドライト)

停電時は家の中も外も真っ暗です。安全な移動のために、明かりの確保は非常に重要です。

- ヘッドライトなら両手が空くので作業に最適

- 電池の予備も必ず用意(使用期限を確認)

常備薬・救急セット

持病がある人は、数日分の薬を防災バッグにあらかじめ分けておくと安心です。

加えて、ケガの応急処置に必要な救急セットも必須です。

- 絆創膏・消毒液・ガーゼ・爪切り・体温計など

- 鎮痛薬、胃腸薬、風邪薬も忘れずに

簡易ラジオ(情報収集用)

地震発生後、インターネットやテレビが使えない状況も想定されます。

そのときの情報源になるのがラジオです。

- 電池式または手回し式がおすすめ

- NHKラジオの災害情報は非常に正確

防災グッズを揃える場所とコストの目安

| 購入場所 | 特徴 | コスト感(7点セット) |

|---|---|---|

| 100円ショップ | 安価で手軽、質より量 | 約2,000〜3,000円程度 |

| ホームセンター | 品質と種類が豊富 | 約5,000〜7,000円程度 |

| ネット通販 | 防災セットや長期保存食が充実 | 約7,000〜15,000円程度 |

「防災グッズって全部揃えるの大変そう…」と思うかもしれません。

でも大丈夫。まずは命を守るために必要な7つだけを、今日から一つずつ揃えることが大切です。

☑ 今日の一歩:

100円ショップやネット通販で「非常食」か「懐中電灯」だけでも、買いに行ってみませんか?

備蓄していなくても、まずは「家の中」に目を向けよう

災害は突然やってきます。「防災グッズを買わなきゃ…でもまだ買えていない」と焦る方も多いのではないでしょうか?

実は、防災グッズとして活用できるアイテムは、家の中にもたくさんあります。

わざわざ買いに行かなくても、まずは「今あるもの」でできる工夫を知っておくことで、いざという時に大きな助けになります。

家庭にあるもので代用できる防災グッズリスト

以下の表は、災害時に使える「代用品」とその具体的な活用方法をまとめたものです。

特別なものではなく、どの家庭にもあるような日用品が中心です。

| 家庭用品 | 代用できる防災アイテム | 活用方法・備考 |

|---|---|---|

| ラップ(食品用) | 食器カバー、応急包帯 | 皿に敷けば洗わずに再利用可能。傷の保護にも使える。 |

| 新聞紙 | 毛布、簡易トイレ吸水材、靴の中敷き | 防寒、防臭、吸湿、断熱に使える万能素材。 |

| ビニール袋 | 簡易トイレ、雨よけ、防寒具 | 服の上からかぶせて雨や風を防げる。複数サイズ常備が便利。 |

| レジ袋(持ち手付き) | ゴミ袋、給水バッグ、手袋がわり | 結べば水を運ぶことも可能。 |

| 段ボール | 簡易ベッド、目隠し、断熱材 | 避難所でのプライバシー確保や底冷え防止に。 |

| ペットボトル | 簡易ランタン、給水容器 | スマホのライトを当てると柔らかい光源に。 |

| タオル | 防寒具、止血、枕、包帯代わり | 濡らして冷却、巻いて保温など応用自在。 |

| ホイル(アルミ) | 簡易フライパン、保温シート | 火のそばで料理もできる。身体に巻けば保温性UP。 |

簡易トイレの作り方(ビニール袋+新聞紙)

トイレの問題は被災時に最も深刻です。しかし、家庭にあるもので簡易トイレを作ることが可能です。

▼ 簡易トイレの作り方

- バケツまたは段ボール箱を用意

- 中にビニール袋(厚手)をセット

- 新聞紙や古着を丸めて中に入れる(吸水材)

- 用を足したら袋を結んで密閉 → ゴミ袋にまとめて廃棄

🔍 臭い対策には重曹や猫砂を少量入れるのも効果的。

スマホライト+ペットボトルで簡易ランタン!

災害時に停電すると、光が本当に貴重になります。

そんなとき、スマホのライトに水を入れたペットボトルをかぶせると、光が拡散されて柔らかいランタンのような明かりになります。

▼ 作り方

- ペットボトルに水を7〜8割ほど入れる

- スマホのライトを下から当てる

- 周囲を優しい光で照らすことができる

💡 LED懐中電灯がない場合の代用として、意外と明るくておすすめです。

家の中にある衣類も「防災装備」に

冬場や雨の日の避難は想像以上に体力を消耗します。

専用の防寒具がなくても、衣類の重ね着+ビニール袋でかなりの効果が得られます。

- フリースやジャージの重ね着 → 保温性UP

- 靴下を2枚履き → 足元の冷えを防ぐ

- ビニール袋を服の上に着る → 風・雨の防止に(※直接肌に触れないよう注意)

「特別な道具がなくても、生き延びる知恵」は家にある

防災というと、特別な高価なグッズが必要と思いがちですが、実際には生活の知恵と工夫が命を守ることも多いのです。

- 今家にあるもので、何が使えるか?

- どう応用できるか?

このような視点を持つだけでも、あなたや家族の防災力は格段に上がります。

☑ 今日の一歩:

家の中にあるラップ、新聞紙、ビニール袋をまとめて「災害用」にキープしてみましょう!

【時間がかかるが大事】本格的な備蓄と収納方法のポイント

なぜ「3日分」では足りないのか?

防災ガイドなどでよく言われるのが、「最低3日分の備蓄を用意しましょう」という言葉。

しかし、これはあくまで最低限であり、実際には1週間〜10日分の備蓄が必要とされています。

▼ 内閣府が推奨する「1週間分」の理由

- 大規模災害では物流・ライフラインの復旧に1週間以上かかるケースが多い

- 被害地域が広範囲になると、支援が届くのがさらに遅れる

- 在宅避難が増える中で、家庭での備えが最も頼りになる

💬 東日本大震災や熊本地震の被災者からは「3日では足りなかった」という声が非常に多く聞かれます。

どれくらいの備蓄が必要?家族構成別の目安

1人分の目安に基づいて、家族全体でどれだけ必要かをまとめた表をご覧ください。

▼ 食料・水・生活用品の備蓄目安(7日分)

| 家族構成 | 飲料水 | 食料(主食+副食) | 携帯トイレ | その他必要物資例 |

|---|---|---|---|---|

| 1人暮らし | 約21L(3L×7日) | 21食(主食+副食) | 約15〜21回分 | バッテリー、薬など |

| 夫婦2人 | 約42L | 42食 | 約30〜42回分 | 予備の着替えなど |

| 4人家族 | 約84L | 84食 | 約60〜84回分 | 子ども用品、ペット用品 |

☝️ 「1日3Lの水」は、飲用+調理・衛生用を含んだ量です。

ご家庭の状況に応じて、さらに多めに備えることをおすすめします。

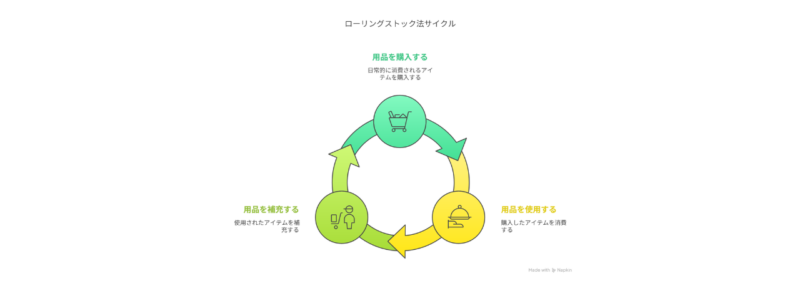

食料・日用品の「ローリングストック法」とは?

ローリングストック法(回転備蓄)とは、日常的に使っている食品や日用品を少し多めに買っておき、使ったら補充する方法です。

▼ 具体的なやり方:

- よく使うレトルト食品やインスタント食品を「多めにストック」

- 賞味期限の近いものから日常で使う

- 使った分だけ、次の買い物で補充

▼ 対象になる主な食品

- ご飯パック・インスタント味噌汁

- 缶詰(さば・カレー・果物など)

- パスタ・乾麺・レトルトソース

- 栄養補助食品(カロリーメイト、SOYJOY など)

✅ メリット:

・食品ロスを減らせる

・普段から食べ慣れているものなので、災害時のストレス軽減にも効果的

備蓄アイテムの収納場所は「3か所」に分けるのが理想

地震で家屋が損壊したり、部屋に入れなくなることも想定し、備蓄品は1か所にまとめず複数に分けて収納するのがおすすめです。

▼ 備蓄収納おすすめポイント:

| 場所 | 理由・役割 |

|---|---|

| 玄関近く | 避難時にすぐ持ち出せるように。非常用持ち出し袋を常備。 |

| 寝室または廊下 | 夜間の地震でも対応しやすい。水・懐中電灯・スリッパなど。 |

| キッチンや物置 | ローリングストック品の収納に最適。日常使用と連動しやすい。 |

📌 車にも「簡易セット」を入れておくと、外出中に被災した際にも安心。

保管方法の注意点と工夫

せっかく備えていても、いざというときに使えないと意味がありません。

備蓄品の保管・管理にも、いくつかのポイントがあります。

▼ 注意点と工夫

- 直射日光・高温多湿を避ける(特に食品・電池・薬)

- 賞味期限を一覧で記録する(スマホメモや冷蔵庫に貼るなど)

- 防水性のあるケースや密閉容器で保管する

- 年に1〜2回、見直し日を決めてチェック(例:防災週間など)

防災グッズセットを「テーマ別」に分けると便利!

整理しやすく、使いやすくなる方法としておすすめなのが、セット化収納です。

例えば以下のようにテーマ別でまとめておくと、非常時にもパニックになりにくくなります。

▼ セット収納例

- 【食料セット】ご飯・缶詰・スープ類・スプーンなど

- 【衛生セット】トイレットペーパー・ウェットティッシュ・マスク

- 【電源セット】モバイルバッテリー・電池・ラジオ

- 【医療セット】常備薬・包帯・消毒液・体温計

本格的な備蓄は、たしかに一朝一夕でそろうものではありません。

しかし、少しずつ、定期的に備えることが「未来の安心」につながります。

☑ 今日の一歩:

まずは「ローリングストックに向いている食品」をスーパーで2〜3品買い足してみましょう。

次に、家の中のどこに何を置くか、収納場所を見直すところから始めてみてください。

【時間がかかるが大事】家族で考える防災計画

家族の命を守るために「共通の防災意識」を持つ

防災グッズをそろえることも大切ですが、それと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが「家族全員が同じ防災意識と計画を持つこと」です。

地震は、家族が全員一緒にいるときに起こるとは限りません。

仕事中、登校中、通院中、旅行中… それぞれがバラバラの場所にいるときに災害が起きる可能性も大いにあります。

だからこそ、「もしもの時、どうするか」を家族全員で共有・確認しておくことが大切なのです。

いますぐ始めたい!家族で考える防災計画のチェックリスト

まずは以下の項目を確認してみましょう。すべて「家族全員が答えられる」状態が理想です。

| チェック項目 | 確認状況 |

|---|---|

| 家族の連絡手段(災害時の優先連絡先)は決めてあるか? | □ 済 / □ 未 |

| 家族の集合場所は決めてあるか?(避難所・実家など) | □ 済 / □ 未 |

| 家の近くの避難所・ハザードマップを家族で確認したか? | □ 済 / □ 未 |

| 子ども・高齢者・ペットなど要支援者の役割分担は決めてあるか? | □ 済 / □ 未 |

| 家族で防災訓練を行ったことがあるか? | □ 済 / □ 未 |

💡 どれかひとつでも「未」の場合は、次の週末に話し合いの時間をとるのがおすすめです。

いざという時の「家族の連絡方法」

地震発生時は、電話回線やインターネットが繋がりにくくなることがあります。

そのため、複数の連絡手段を事前に確認・共有しておくことが重要です。

▼ 災害時の連絡手段例

| 手段 | 特徴・備考 |

|---|---|

| 災害用伝言ダイヤル171 | 家族が音声でメッセージを残せる。公衆電話・携帯から利用可能。 |

| 災害用伝言板(Web171) | ネット上でメッセージを残せる。NTT・docomo・auなどが提供。 |

| LINE・SNSメッセージ | 通話が繋がらなくてもテキストが届く場合がある。短文・画像が効果的。 |

| 共通の連絡先(親戚など)を1つ設定 | 家族がバラバラでも連絡を集約できる「連絡ハブ」の役割。 |

📌 ポイント:

「まずはLINEに送る」「つながらなければWeb171を使う」など、優先順位を明確に決めておくとパニックになりにくくなります。

家族の集合場所と避難経路の確認

家の周辺の地形や避難経路を理解しておくことも非常に重要です。

災害直後は、火災や建物の倒壊などで通常の道が通れない可能性もあります。

▼ おすすめの準備項目

- 自宅・学校・職場それぞれからの最寄りの避難所を確認

- 災害時に使えそうな裏道や広場を実際に歩いてみる

- 雨の日・夜間など条件を変えた避難訓練も◎

- 避難所のペット受け入れ可否なども事前に調べる

🗺 ハザードマップは市区町村の公式サイトで閲覧・印刷できます。紙に印刷して「家族共有ファイル」などに入れておくと安心です。

要配慮者(子ども・高齢者・ペット)の対策は?

家族に高齢者や乳幼児、持病のある方、ペットがいる場合は、さらに丁寧な備えが必要です。

▼ 対応のポイント

| 対象 | 配慮すべき点 | 準備物例 |

|---|---|---|

| 子ども | 一人で避難できない。恐怖や混乱に弱い。 | お菓子・絵本・防犯ブザー・迷子カード |

| 高齢者 | 移動に時間がかかる。持病や薬の管理が必要。 | 薬・歩行補助具・おむつ・診察券コピー |

| ペット | 避難所によっては受け入れ不可。騒音・トイレ対策も必要。 | キャリー・フード・トイレシート・ワクチン証明 |

☑ 避難所のペット受け入れ状況は、あらかじめ自治体のHPや広報紙で確認しておきましょう

家族でできる防災訓練のススメ

本当に災害が起きた時に慌てないためにも、「家族での防災訓練」をぜひ取り入れてみましょう。

堅苦しいものでなく、遊び感覚でOKです。

▼ 簡単な訓練の例

- 「地震が起きたらどうする?」をシミュレーション(避難経路を確認)

- 夜間に懐中電灯だけで家を歩いてみる

- 非常食でご飯を作ってみる(味・量の確認)

- 171伝言ダイヤルを体験利用してみる(毎年体験期間あり)

🎮 小さなお子さんがいる場合は、「地震ごっこ」として遊び感覚で取り組むのも◎。

防災は「怖いもの」ではなく、「準備すれば安心なもの」という認識づけが大切です。

いくら防災グッズを完璧にそろえても、それを使える人がそばにいなければ意味がありません。

また、災害時は**「助ける人」と「助けられる人」に分かれます**。家族で役割分担を決め、連携することで、互いを守りやすくなります。

☑ 今日の一歩:

夕食後に5分だけ、「地震が起きたらどうするか?」を家族で話してみてください。

それだけでも、大切な第一歩になります。

【実例紹介】地震の被災者が困ったこと・もの

経験者の声は“何よりもリアルな防災教科書”

地震や災害が起きたとき、何が本当に役立つのか?それは、実際に被災した人の体験にこそ答えがあります。

東日本大震災、熊本地震、能登半島地震などの被災者の声を元に、「あって良かったもの」「なくて困ったもの」を紹介します。

リアルな声から、あなた自身の備えの見直しにぜひ役立ててください。

被災者アンケートに見る「役に立った防災アイテム」

まずは、日本赤十字社や各自治体が行ったアンケート調査などを参考に、実際に役立ったとされるグッズのランキングを紹介します。

▼ 地震被災者が「役に立った」と感じた防災グッズTOP10(複数回答可)

| ランキング | アイテム名 | 理由・使い方の声 |

|---|---|---|

| 1位 | 飲料水 | 「断水で水道が止まり、飲み水と手洗いに命綱だった」 |

| 2位 | 携帯トイレ | 「避難所もトイレ渋滞、我慢できなかった…」 |

| 3位 | 懐中電灯・ヘッドライト | 「夜中の避難が真っ暗で、足元が見えず危険だった」 |

| 4位 | モバイルバッテリー | 「スマホが命綱。充電切れは不安しかなかった」 |

| 5位 | カセットコンロ | 「温かい食事ができるだけで気持ちが落ち着いた」 |

| 6位 | 毛布・防寒具 | 「3月の夜は本当に寒くて眠れなかった」 |

| 7位 | ウェットティッシュ | 「手洗いできない環境で重宝した」 |

| 8位 | 現金(小銭含む) | 「キャッシュレスが使えなかった。公衆電話にも小銭が必要」 |

| 9位 | 食品(缶詰・レトルト) | 「食べ慣れた味に救われた」 |

| 10位 | ラジオ | 「停電時、正確な情報が得られた」 |

📊 参考:防災科学技術研究所、内閣府の調査、民間企業による意識調査

被災者が「なくて困った」ものランキング

こちらは「備えていなかったことを後悔した」グッズや対策です。

▼ 地震時に「なくて困った」ものTOP5

| 順位 | 困ったもの | 理由 |

|---|---|---|

| 1位 | 携帯トイレ | 「避難所でも長蛇の列」「下水が使えない」 |

| 2位 | 水 | 「想像以上に使う量が多かった」 |

| 3位 | 情報手段 | 「ラジオもスマホも充電切れで不安」 |

| 4位 | 現金 | 「ATMが使えなかった」 |

| 5位 | 女性用品(生理用品など) | 「なかなか支援物資が届かず不便だった」 |

❗ 特に女性・高齢者・子どもに必要な備えは軽視されがちです。家族の状況に応じた準備を意識しましょう。

被災者の声は「防災のヒントの宝庫」

災害時、あって助かったものは「便利グッズ」ではなく、「命をつなぐ最低限のもの」だったという意見が大多数です。

📌 つまり、防災は「高価な専門グッズ」よりも、

生活の中で現実的に使えるものを整えておくことが大切だということです。

災害はテレビの向こうの話ではなく、**「明日、自分の身に起こるかもしれない現実」**です。

被災者の声を聞いた今こそ、自分の防災バッグや備蓄品を見直すタイミングです。

☑ 今日の一歩:

「もし今日、電気・水道・ガス・通信がすべて止まったら…?」

そんな想定で、3日間の生活をイメージしてみてください。

不足している備えが見えてくるはずです。

【まとめ】今すぐ始めよう!備えることが守ること

「備えること」は、特別なことではない

これまでの記事で、防災備蓄やグッズ、家族の計画などさまざまな対策について紹介してきました。

でも、最後に一番伝えたいのは、

「防災は特別な知識や高価なアイテムを必要としない」ということ。

どれも、「日常生活の延長線上」でできることばかりです。

スーパーでいつもより1つ多く水を買うこと。

使いかけのラップや新聞紙を1か所にまとめておくこと。

休日に家族で「避難経路マップ」を確認すること。

それがすべて、あなたと大切な人の命を守る備えになるのです。

今日からできる!3つの「最初の一歩」

「やらなきゃ」と思っても、いざ始めようとすると面倒に感じるかもしれません。

でも、まずは小さな一歩から始めれば大丈夫です。

ここでは、誰でも今日からできる簡単な3つのアクションをご紹介します。

1. 【コンビニやスーパーで】水と非常食を1セット買う

- 例:2Lの水+レトルト食品(カレー・パスタソースなど)

- そのまま使わなければ防災備蓄として保管

2. 【家の中を見渡して】防災に使えそうな日用品をまとめる

- ラップ、ビニール袋、新聞紙、タオル、ペットボトルなど

- 一つの「防災箱」にまとめるだけでも安心感が生まれる

3. 【5分だけ】家族・パートナーと話してみる

- 「地震が起きたらどうする?」

- 「連絡がつかない時はどうする?」

💬 話し合うことで、家族の絆が深まると同時に「もしも」の対応力が自然と備わります。

防災グッズはどこで買う?初心者におすすめの入手先

▼ 初心者でも手軽にそろえられる場所まとめ

| 購入先 | 特徴・おすすめポイント |

|---|---|

| 100円ショップ | 基本的な日用品が手軽に手に入る(ラップ、懐中電灯、電池など) |

| ドラッグストア | 衛生用品、常備薬、簡易食が充実 |

| ホームセンター | 水、保存食、防災セットなどの品ぞろえが豊富 |

| ネット通販 | 緊急トイレやソーラーラジオなど専門的な商品が充実。まとめ買いにも便利 |

| 自治体の防災支援 | 補助金制度や無償配布などを行っている地域も(要確認) |

☝️ 自治体によっては、高齢者や子育て世帯向けに「防災用品を無料配布・補助」しているケースもあります。

お住まいの市区町村のHPをチェックしてみましょう。

備えることは「不安からの解放」でもある

防災というと、「怖い」「大変そう」「不安」といったイメージがつきものです。

でも実際には、備えることで不安を“コントロールできる不安”に変えることができます。

- 水がある → 飲み水の心配がなくなる

- トイレがある → 我慢する必要がなくなる

- 連絡手段を決めている → 家族の安否確認がしやすくなる

つまり、備えることは「安心感を買う」ことと同じなのです。

災害は、誰にでも、いつでも起こる

2024年の能登半島地震は、まさに正月というタイミングで起きました。

「まさかこんな日に」「うちが被災するなんて」… そんな声が後を絶ちません。

そしてそれは、私たち誰もが明日口にしてもおかしくない言葉です。

だからこそ、今日できることをひとつでも始めてほしい。

この記事が、その一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

最後に:防災は「自分と、大切な人を守る行動」

あなたが防災の準備をすることは、

あなた自身だけでなく、家族・友人・地域の人々を守ることにもつながります。

- 自分が助かれば、誰かを助けられる

- 地域全体の備えが、復旧・復興のスピードを高める

- 子どもたちに「命を守る知恵」を伝えることができる

🌱 備えは「思いやり」です。

ぜひ今日から、できることから始めてみてください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3eef5796.f85e90cb.3eef5797.d98656b5/?me_id=1221939&item_id=10000484&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fakol%2Fcabinet%2F06635893%2F07531328%2Fimgrc0106316921.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2f5fff73.35a79244.2f5fff74.5c078cee/?me_id=1202803&item_id=10001692&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsaibou%2Fcabinet%2Fhijoshoku%2Fset%2F7manzoku-top4.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4707cd29.6ffddefa.4707cd2a.26064d3e/?me_id=1426248&item_id=10000000&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdajie%2Fcabinet%2F10598746%2Fimgrc0096946178.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/407e63bd.238fa05f.407e63be.bd4e9aa0/?me_id=1424195&item_id=10000002&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fasukapainting%2Fcabinet%2Fzt%2Fhp8-5860.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2cd7349e.64d6846e.2cd7349f.7e7ad235/?me_id=1216741&item_id=10522107&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fvanilla-vague%2Fimages%2Fthumb%2Fledmaster014-thum740-001.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4707fe3d.02e80fdf.4707fe3e.748e4d09/?me_id=1377083&item_id=10000082&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnszstore%2Fcabinet%2Fsimg%2Fsmall%2Fimgrc0119365549.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント